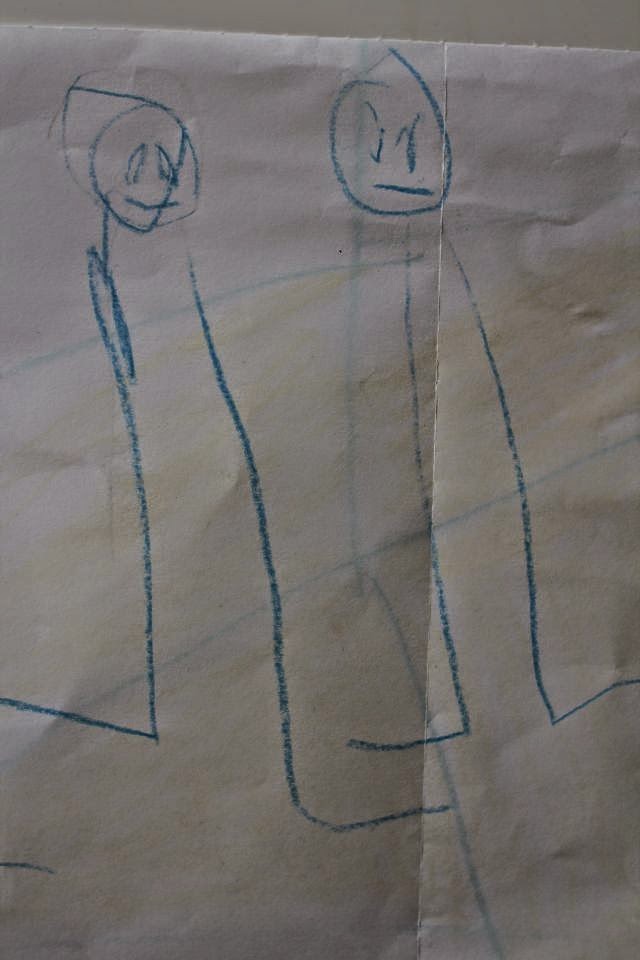

Meine Töchter sind gerade vier Jahre alt geworden und sollten zu Untersuchung beim Kinderarzt eine Zeichnung von einem "schön gemalten Menschen" mitbringen. Eins meiner Mädchen - Fräulein Ordnung - malt den lieben langen Tag nichts anderes als Menschen. Große Menschen, kleine, dicke, dünne, Menschen mit Haaren und ohne, mit Bauchnabel, mit Fingern oder auch nicht, mit Kronen und Ketten und immer wieder schwangere Menschen. Die andere - Fräulein Chaos - malt eigentlich lieber Blumen oder Buchstaben und Zahlen. Ich bat sie deshalb, mir bitte für die Ärztin einen schönen Menschen zu malen, was sie auch tat. Sichtlich stolz päsentierte sie mir ihr Bild: Ein Kreis als Kopf, zwei laaaaaange Beine und Punkt, Punkt, Komma, Strich als Gesicht. Mehr nicht. Ich war, ehrlich gesagt, ein wenig schockiert. Solche Kopffüßer hatte sie doch schon mit Zweieinhalb gemalt - hatte sie sich seitdem nicht weiterentwickelt?

Meine Töchter sind gerade vier Jahre alt geworden und sollten zu Untersuchung beim Kinderarzt eine Zeichnung von einem "schön gemalten Menschen" mitbringen. Eins meiner Mädchen - Fräulein Ordnung - malt den lieben langen Tag nichts anderes als Menschen. Große Menschen, kleine, dicke, dünne, Menschen mit Haaren und ohne, mit Bauchnabel, mit Fingern oder auch nicht, mit Kronen und Ketten und immer wieder schwangere Menschen. Die andere - Fräulein Chaos - malt eigentlich lieber Blumen oder Buchstaben und Zahlen. Ich bat sie deshalb, mir bitte für die Ärztin einen schönen Menschen zu malen, was sie auch tat. Sichtlich stolz päsentierte sie mir ihr Bild: Ein Kreis als Kopf, zwei laaaaaange Beine und Punkt, Punkt, Komma, Strich als Gesicht. Mehr nicht. Ich war, ehrlich gesagt, ein wenig schockiert. Solche Kopffüßer hatte sie doch schon mit Zweieinhalb gemalt - hatte sie sich seitdem nicht weiterentwickelt?Am Nachmittag auf dem Hof fragte ich sie vorsichtig, ob ihr ihr mit Kreide zeigen solle, wie man einen Menschen malt. Sie bejahte und schaute mir zu. "Guck mal," sagte ich, "ein Kreis als Kopf, dann zwei Striche als Hals. Dann ein Oval als Körper. Und dann kommen daran Arme und Beine - so. Und Finger. Und Füße." Fertig war mein, sehr kindlich gezeichneter, aber gut erkennbarer Mensch. "Der sieht blöd aus! Blöd! Blöd! Blöd! Mach den weg! Sofort! Der soll weg!!!!" brach es plötzlich aus meiner Tochter heraus. Sie war völlig außer sich und fing hysterisch an zu weinen. Verwirrt kippte ich mit der Gießkanne Wasser auf mein Kunstwerk. Es verschwand, Fräulein Chaos beruhigte sich und fing an, im Hof zu spielen. Ich stand ratlos vor dem nassen Fleck auf dem Boden, der einmal meine Menschzeichnung gewesen war. Was war denn nur in sie gefahren? "Naja, entschuldige, aber sie ist ja nun nicht blöd," meinte meine bessere Hälfte, "als sie deinen Menschen gesehen hat, ist ihr aufgefallen, dass ihre Zeichnung von heute morgen, auf die sie so stolz war, völlig anders aussieht. Und das hat sie wütend gemacht. Du hast sie sozusagen beschämt". Ich seufzte. Ja, das hatte ich wohl. Malen sollte doch kreative Freude auslösen, nicht Druck erzeugen, herrje. Ich nun wieder. Seufz. Ich nahm mein Telefon in die Hand und suchte nach der Nummer, die ich schon ein gutes halbes Jahr in der Tasche mit mir rumgetragen hatte. "Malort Mitte, Sebastian Ansorge am Apparat..." meldete sich eine nette männliche Stimme. "Guten Tag, ich würde gern meine beiden Töchter zu ihnen in den Malort schicken".

Der Malort, wie er von Erfinder Arno Stern konzipiert wurde, ist ein bewertungsfreier Raum, in dem Kinder und Erwachsene zu ihrer ganz eigenen, ursprünglichen Malspur zurückfinden. Ohne Konkurrenz, ohne Vorgabe, ohne Erklärung von Techniken und ohne Besprechen des Inhalts des Bildes fließen die ureigenen Impulse unserer Kinder auf das Blatt. Es ist schwer zu erklären, was in unserem Inneren dabei passiert. Man kommt in eine Art mentale Ruhe und ohne wirklich darüber nachzudenken, entstehen Farben und Formen auf dem Blatt, die kein Ausdruck kognitiven Wollens sind. Die Kinder stellen nicht dar, sie spielen. Sie spielen mit der Farbe und den Pinseln und erlangen so innere Ausgeglichenheit und Freude, wie sie nur im echten "Flow" erreicht werden können.

Der Malort, wie er von Erfinder Arno Stern konzipiert wurde, ist ein bewertungsfreier Raum, in dem Kinder und Erwachsene zu ihrer ganz eigenen, ursprünglichen Malspur zurückfinden. Ohne Konkurrenz, ohne Vorgabe, ohne Erklärung von Techniken und ohne Besprechen des Inhalts des Bildes fließen die ureigenen Impulse unserer Kinder auf das Blatt. Es ist schwer zu erklären, was in unserem Inneren dabei passiert. Man kommt in eine Art mentale Ruhe und ohne wirklich darüber nachzudenken, entstehen Farben und Formen auf dem Blatt, die kein Ausdruck kognitiven Wollens sind. Die Kinder stellen nicht dar, sie spielen. Sie spielen mit der Farbe und den Pinseln und erlangen so innere Ausgeglichenheit und Freude, wie sie nur im echten "Flow" erreicht werden können.

"Wie kann man begreiflich machen, dass der schöpferische Akt eine Art Mechanismus in Gang setzt, der unmittelbar an den Pulsschlag des Organismus angeschlossen ist, dass die [Formulation] die Melodie der Fibern im Inneren des Wesens ist. [...] Das Ereignis ist von solcher Zauberkraft, dass man glaubt, während seiner Dauer stünde die Zeit still und die Welt draußen, die Welt der anderen, sei unwirklich geworden und dem Gesichtsfeld entglitten." [vgl. Stern, A,, ...: 28 und 35]

Um aber in diesen Mal-Flow zu geraten, braucht es einen speziellen Ort, an dem die Kinder auch wirklich die Geschwister, Eltern, ihre Sorgen und Ängste vergessen können. Einen Ort, der das alles ausblendet, damit die Kinder einen Augenblick nur eins sein können: sie selbst.

Der Raum

Ein Malort ist immer gleich aufgebaut. Es ist ein hell erleuchteter Raum ohne Fenster. An den Wänden ist eine Lage Packpapier angebracht, welche im Laufe der Jahre durch versehentliches Über-den-Rand-Malen der Malenden immer bunter werden. In der Mitte steht eine lange Reihe von Farbtöpfen. Zu jeder Farbe gehören drei Pinsel verschiedener Dicke, die sorgfältig zu einer Mini-Pyramide gestapelt werden. Die Kinder malen im Stehen, die weißen A3 Blätter werden dafür mit Reißzwecken an die Wand angebracht. Es gibt eine Leiter für besonders große Malspuren, und mehrere kleine Hocker zum Draufsteigen. Ein dienender Erwachsener - in unserem Fall Sebastian Ansorge - sorgt dafür, dass den Kindern immer genügend Papier zur Verfügung steht. Er wischt versehentliche Farbnasen weg, versetzt die Reißzwecken, wenn das Kind am Rand des Blattes angekommen ist, aber die Spur noch weiterverfolgen möchte. Dann versetzt er das erste Blatt ein Stück nach oben und reiht direkt daran ein neues Blatt, das die Malspur wiederaufnehmen kann.

Ein Malort ist immer gleich aufgebaut. Es ist ein hell erleuchteter Raum ohne Fenster. An den Wänden ist eine Lage Packpapier angebracht, welche im Laufe der Jahre durch versehentliches Über-den-Rand-Malen der Malenden immer bunter werden. In der Mitte steht eine lange Reihe von Farbtöpfen. Zu jeder Farbe gehören drei Pinsel verschiedener Dicke, die sorgfältig zu einer Mini-Pyramide gestapelt werden. Die Kinder malen im Stehen, die weißen A3 Blätter werden dafür mit Reißzwecken an die Wand angebracht. Es gibt eine Leiter für besonders große Malspuren, und mehrere kleine Hocker zum Draufsteigen. Ein dienender Erwachsener - in unserem Fall Sebastian Ansorge - sorgt dafür, dass den Kindern immer genügend Papier zur Verfügung steht. Er wischt versehentliche Farbnasen weg, versetzt die Reißzwecken, wenn das Kind am Rand des Blattes angekommen ist, aber die Spur noch weiterverfolgen möchte. Dann versetzt er das erste Blatt ein Stück nach oben und reiht direkt daran ein neues Blatt, das die Malspur wiederaufnehmen kann.Ein Malort-Kurs dauert 90 Minuten, so dass die Malenden wirklich abtauchen können in ihre eigene Welt der Spur. Meine Kinder (wie gesagt, sie sind vier Jahre alt) halten diese 90 Minuten oft komplett durch - nicht, weil sie besonders disziplinierte oder fokussierte Kinder wären, sondern weil sie tatsächlich den Flow in sich spüren. Sie lassen sich mitreißen vom Malspiel und tauchen nach der Zeit jedes Mal (!) mit geröteten Wagen und strahlenden Augen wieder auf.

Kommen wir im Malort an, hüpfen sie wie kleine Flummibälle durch die Gegend, ist der Kurs zu Ende, rennen sie wie wild im Garten herum oder entspannen, indem sie einen Wutanfall bekommen. Doch während des Kurses sind sie ruhig. Sie sind ernst und aufmerksam bei der Sache, sie fühlen irgendwie diese Magie des Ortes. Er fordert sie dazu auf, sich hinzugeben und sie folgen seinem Ruf mit Freude. Fräulein Ordnung singt manchmal während des Malspiels im Malort - das ist bei ihr immer ein Zeichen dafür, dass sie im Flow ist und sich wohl fühlt.

In unserem Kurs sind noch andere Kinder und auch einige Erwachsene. Ab und zu braucht jemand eine Pause vom Malen, dann geht er oder sie aus dem Raum, trinkt in de Küche einen Tee oder hüpft ein paar Mal im Hof auf- und ab und ist dann bereit für die nächste Runde. Das ist ausdrücklich erlaubt, denn das Malspiel soll kein Zwang sein. Trotzdem gibt es einige Regeln, an die sich auch die Kleinsten halten. Es geht nicht "wild" zu im Raum, damit niemand gestört wird. Es wird nicht großartig geredet, oder mit dem Wasser gepanscht oder die Blätter zerknickt. Man könnte sagen, es geht relativ streng zu. Es ist kein Ort, an dem sich ausgetobt werden kann, auch, wenn das Spiel des Kindes dort an erster Stelle steht.

Kommen wir im Malort an, hüpfen sie wie kleine Flummibälle durch die Gegend, ist der Kurs zu Ende, rennen sie wie wild im Garten herum oder entspannen, indem sie einen Wutanfall bekommen. Doch während des Kurses sind sie ruhig. Sie sind ernst und aufmerksam bei der Sache, sie fühlen irgendwie diese Magie des Ortes. Er fordert sie dazu auf, sich hinzugeben und sie folgen seinem Ruf mit Freude. Fräulein Ordnung singt manchmal während des Malspiels im Malort - das ist bei ihr immer ein Zeichen dafür, dass sie im Flow ist und sich wohl fühlt.

In unserem Kurs sind noch andere Kinder und auch einige Erwachsene. Ab und zu braucht jemand eine Pause vom Malen, dann geht er oder sie aus dem Raum, trinkt in de Küche einen Tee oder hüpft ein paar Mal im Hof auf- und ab und ist dann bereit für die nächste Runde. Das ist ausdrücklich erlaubt, denn das Malspiel soll kein Zwang sein. Trotzdem gibt es einige Regeln, an die sich auch die Kleinsten halten. Es geht nicht "wild" zu im Raum, damit niemand gestört wird. Es wird nicht großartig geredet, oder mit dem Wasser gepanscht oder die Blätter zerknickt. Man könnte sagen, es geht relativ streng zu. Es ist kein Ort, an dem sich ausgetobt werden kann, auch, wenn das Spiel des Kindes dort an erster Stelle steht.

Der Gründer des Malorts

Arno Stern, der Erfinder des Malorts, wurde 1924 geboren. Mit 22 Jahren nahm er eine Stelle in einem Heim für Kriegswaisen an. Er sollte die Kinder beschäftigen. Er fand Bleistifte und Abfallpapier, so begann das erste Malspiel. Nach Kriegsende konnte er Farben und Pinsel kaufen und diese den Kindern anbieten. Zunächst malten die Kinder in einem Raum mit großen Fenstern, die Blätter lagen damals noch auf Tischen. Als ein Kind eines Tages eine größere Figur malen wollte, die in ihrer Gesamtheit nicht mehr auf den Tisch passte, hängte Stern das Blatt kurzerhand an die Wand. Immer mehr Kinder entschieden sich, so zu malen. Die Tische und Stühle im Raum wurden obsolet, übrig blieb nur ein schmaler Tisch in der Mitte des Raumes, auf dem die Farben standen. Da der Kurs Freude auslöste, kamen bald noch mehr Kinder hinzu und der Platz wurde knapp.

Arno Stern, der Erfinder des Malorts, wurde 1924 geboren. Mit 22 Jahren nahm er eine Stelle in einem Heim für Kriegswaisen an. Er sollte die Kinder beschäftigen. Er fand Bleistifte und Abfallpapier, so begann das erste Malspiel. Nach Kriegsende konnte er Farben und Pinsel kaufen und diese den Kindern anbieten. Zunächst malten die Kinder in einem Raum mit großen Fenstern, die Blätter lagen damals noch auf Tischen. Als ein Kind eines Tages eine größere Figur malen wollte, die in ihrer Gesamtheit nicht mehr auf den Tisch passte, hängte Stern das Blatt kurzerhand an die Wand. Immer mehr Kinder entschieden sich, so zu malen. Die Tische und Stühle im Raum wurden obsolet, übrig blieb nur ein schmaler Tisch in der Mitte des Raumes, auf dem die Farben standen. Da der Kurs Freude auslöste, kamen bald noch mehr Kinder hinzu und der Platz wurde knapp. Arno Stern bedeckte das Fenster mit Brettern, so dass nun eine lückenlose Wandfläche entstand. Er merkte bald, dass dieser schützende Raum, der die Kinder nun umgab, für das Malspiel förderlich war. Nichts drang mehr von außen ein, so dass im Schutz dieser Geborgenheit die ureigenste Spur der Kinder zutage treten konnte. Das war nicht geplant gewesen, doch Stern war aufmerksam genug, zu erkennen, was die Bedingungen in seinem Raum in den Kindern auslöste. Der Malort war geboren: die vier durchgängigen Wände, der Palettentisch, die dienende Rolle des Erwachsenen.

Stern beobachtete, dass es immer wieder gleiche Zeichen und Muster waren, die im Malspiel entstanden. Er reiste durch die Welt, nach Mauretanien, Peru, Niger, Mexiko, Afghanistan, Äthiopien, Guatemala, Neu-Guinea etc. und ließ überall Kinder und Erwachsene malen. Was er sah, erstaunte ihn. Auf der ganzen Welt malen Menschen, wenn sie noch nicht durch Anleitung und Korrektur eingeengt wurden, die gleichen Zeichen und Muster. Er nannte dieses Phänomen "Formulation", die entstehenden Zeichen "Trazate".

"Die [Formulation] ist das Echo der ersten Vibrationen des Organismus. Sie wurden aufgezeichnet und bewahrt, doch keine Überlegung führt zu ihnen, unsere vernünftige Sprache kann sie nicht interpretieren. Aus dem tiefsten Urgrund des Wesens - wie aus ältesten Schichtablagerungen - tauchen, vom Bewusstsein nicht zur Kenntnis genommen, Rückstände auf und konkretisieren sich in Zügen, denen sie ihren heimlichen Inhalt aufprägen." [Stern, A. 2009: 14]

Mittlerweile 90 Jahre alt, arbeitet Stern noch immer in seinem Malort in Paris.

Die Philosophie des Malorts

Arno Stern schickte seinen Sohn André nicht zur Schule und es ist ihm wichtig, dass auch im Malort Kinder nicht belehrt oder eingeengt werden. Wenn wir unseren Kindern vorgeben, wie man etwas malt - denkt an das Beispiel mit meiner Tochter und mir - , dann nehmen wir unseren Kindern ihre ursprüngliche, schöpferische Kraft und ersetzen sie mit einer starren, formalen Bildsprache, die vielleicht den geltenden gesellschaftlichen Normen entspricht, aber dem Kind die Möglichkeit nimmt, in Ruhe seine eigene Bildsprache zu entdecken.

Das ist, als würden wir ihm andauernd versuchen beizubringen, wie man sitzt, oder krabbelt, oder läuft (was manche Eltern heutzutage ja absurderweise sogar tun). Ein Kind lernt aus eigenem Antrieb, wie es sitzen und krabbeln kann, es braucht dabei keinerlei Unterstützung. Hilfe hemmt es sogar: Es kann seine Muskeln nicht im eigenen Tempo trainieren, es lernt nicht, mit kleineren Misserfolgen umzugehen, es lernt nicht, an einer Sache "dran" zu bleiben. Das Gleiche gilt fürs Malen.

Es gibt einen universellen Weg der Mal-Spur, der in uns allen angelegt ist und den wir am besten selbst entdecken und eigenständig gehen. Dabei ist es wichtig, das Kind nicht von diesem Weg abzulenken, beispielsweise, indem man versucht, es zu verbessern, oder auch, indem man fragt, was genau es gemalt hat. Denn Kinder malen erst einmal nicht, um darzustellen.

"Geben Sie einem Kind ein Blatt Papier, es wird mehr oder weniger identifizierbare Zeichen kitzeln. Die Frage "Was hast du darstellen wollen? oder ihre Variante: "Erzähl mir, was du gezeichnet hast." (damit ich es verstehe) will besagen, Zeichnen sei das Bemühen, das Bild der Dinge wiederzugeben. Es geradewegs abzustreiten wäre irrig. Doch es bei dem Gedanken zu belassen, dass die bildliche Sprache sich auf diese einzige Funktion beschränkt und sie in dieser Richtung zu fördern, hieße [...] zu verhindern, dass Zeichnen sich über die Schulbanalität hinaus steigert." [Stern, A.; 2009:21]

"Wie gut wäre es, wenn jedermann das urwüchsige Kind vor seinem Blatt Papier sehen könnte. Es zeichnen ohne vorgefasste Idee - ohne Idee, ich sage es allen, die da glauben, man müsse wissen, was man zeichnen will - seine Hand wird von einer nicht domestizierten Kraft geführt. Es zeichnet und entdeckt mit dem Erstaunen eines Beschauers das Erzeugnis einer Fähigkeit, von der es nichts ahnte." [vgl. ebd.: 49]

"Der Erwachsene glaubt, das Kind zeichne, um ihm etwas mitzuteilen, und es erwarte möglicherweise Lob für das gefällige Bild. Zu einer solchen Abhängigkeit sind die Kinder in unserer Gesellschaft erzogen worden. Was empfindet das Kind, wenn der Erwachsene zu ihm tritt, mit seinen Fragen und Aufforderungen: [...] "Ist das eine Blume?" Und was soll denn das hier sein?" [...] Glaubt wohl jemand, dass diese grobe Einmischung in des Kindes Spiel förderlich sei? Sie zwingt das Kind zum Vorspielen."[Stern, A. 2012: 18]

Quintessenz der Philosophie des Malortes ist, dass Malen für Kinder ein Spiel ist. Dass, was das Spielen auszeichnet, ist die Abwesenheit eines Erzeugnisses. Allein das Spiel selbst, also das Geschehen während des Spiels, ist für das Kind wichtig; es gibt kein Ziel, auf das das Spiel hinführt. Im Gegensatz dazu ist das Malen als künstlerische Schöpfung, wie wir es aus dem Kunstunterricht an der Schule kennen, darauf ausgerichtet, am Ende ein Abbild - mehr oder weniger naturgetreu - eines Dinges oder einer Idee zu haben.

Quintessenz der Philosophie des Malortes ist, dass Malen für Kinder ein Spiel ist. Dass, was das Spielen auszeichnet, ist die Abwesenheit eines Erzeugnisses. Allein das Spiel selbst, also das Geschehen während des Spiels, ist für das Kind wichtig; es gibt kein Ziel, auf das das Spiel hinführt. Im Gegensatz dazu ist das Malen als künstlerische Schöpfung, wie wir es aus dem Kunstunterricht an der Schule kennen, darauf ausgerichtet, am Ende ein Abbild - mehr oder weniger naturgetreu - eines Dinges oder einer Idee zu haben. Kinder im Malort werden nicht künstlerisch tätig, sie spielen. Deshalb gibt es im Malort auch keine Konkurrenz unter den Malenden. Da das Ergebnis des Spiels nicht betrachtet oder bewertet wird, es nicht "schön" im herkömmlichen Sinn sein muss, bleiben die Malenden verschont von quälenden (manchmal selbst auferlegten) Vergleichen mit anderen und der niederschmetternden Eigendiagnose "Ich kann nicht malen". Kein Wunder, dass alle, die den Malort besuchen, das als wohltuend empfinden. Alle Bilder, die im Malort entstehen, werden dort gesammelt und gelagert. Sie werden, wie gesagt, weder besprochen, noch verglichen oder anderen Menschen gezeigt. Da sie aber trotzdem etwas Wertvolles darstellen - die sichtbare Spur des ernsthaften Spiels mit der Farbe - werden sie aufgehoben und so wertgeschätzt.

Die Formulation

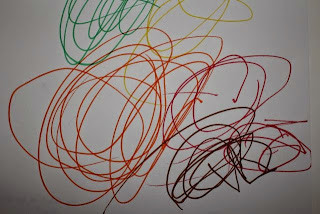

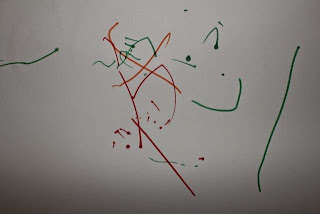

Die Formulation beginnt bei jedem Kind mit zwei Gebilden, den Punktili und dem Giruli. Letztere entstehen aus einer Hin- und Herbewegung des Stiftes auf dem Papier, manchmal entsteht eine spontane Drehbewegung, so dass eine Art Wollknäuel auf dem Papier entsteht. Wir Erwachsenen nennen es gemeinhin "Krikelkrakel" und sehen nicht den Meilenstein, den unsere Kinder da erreicht haben. Manchmal macht uns die Spur unserer Kinder sogar wütend, nämlich dann, wenn Giruli aus Brei oder Spucke entstehen. Diese Versuche werden von den meisten Eltern dann leider unterbunden. Das ist schade, denn das Kind entdeckt in diesem Moment sich selbst als Schaffenden und das, was daraus entsteht ist überaus beglückend.

Die Formulation beginnt bei jedem Kind mit zwei Gebilden, den Punktili und dem Giruli. Letztere entstehen aus einer Hin- und Herbewegung des Stiftes auf dem Papier, manchmal entsteht eine spontane Drehbewegung, so dass eine Art Wollknäuel auf dem Papier entsteht. Wir Erwachsenen nennen es gemeinhin "Krikelkrakel" und sehen nicht den Meilenstein, den unsere Kinder da erreicht haben. Manchmal macht uns die Spur unserer Kinder sogar wütend, nämlich dann, wenn Giruli aus Brei oder Spucke entstehen. Diese Versuche werden von den meisten Eltern dann leider unterbunden. Das ist schade, denn das Kind entdeckt in diesem Moment sich selbst als Schaffenden und das, was daraus entsteht ist überaus beglückend. Ich hatte schon in einem früheren Artikel genau beschrieben, welche Glücks-Hormone ausgeschüttet werden, wenn das Hirn im Flow ist und wie sehr dieser Glücksrausch das Kind (und den Erwachsenen) dazu anregt, bei der Sache zu bleiben und es noch einmal zu versuchen. Beharrlichkeit, Selbstbewusstsein, Eigenmotivation und Durchhaltevermögen haben in diesen ersten Momenten ihren Ursprung! Werden zu viele dieser Momente von den Erwachsenen unterbrochen, weil diese die Wichtigkeit dieses Spiels nicht erkennen und lieber einen sauberen Esstisch wollen, beschneiden sie von Anfang an ebendiese Werte, die sie später bei ihrem Kind so unbedingt sehen wollen.

Aus den Giruli ensteht etwas später, wenn das Kind in der Lage ist, seine unbändige Gebärden etwas zu verfeinern, die erste Figur. Das Kann ein Kreis oder ein Tropfen sein, wichtig ist, dass sich der Anfang und das Ende der Spur treffen.

"Viele weitere Figuren werden im Laufe der folgenden Monate von diesen beiden Gebilden abstammen. Vorausgesetzt, dass sich kein Fremder in das Spiel einmischt und mit seinen Fragen und Ratschlägen den Verlauf des vorbestimmten Geschehens verunmöglicht. Lange Zeit wird das Kind mit diesen Erstfiguren spielen, die sich nacheinander seiner Hand aufdrängen und deren Bildung ihm leicht fällt. [...] Dem kleinen Kind ist eine lange Zeit der Unbeschwertheit vergönnt, in der sich viele Gebilde seinem Spiel anerbieten. Was sie auszeichnet, ist wertvoll, denn die Erstfiguren entstehen nicht aus einer Absicht, sondern aus einem inneren Bedürfnis. [...] Später wird sich die Absicht hinzugesellen; die Äußerung ist dann ein Hin und Her - oder ein Zusammenwirken - von Vernunft und innerer Regung." [vgl. Stern, A,. 2012:34f]

Wenn die Giruli zur Figur führen, was wird dann aus den Punktili? Sie führen zum Strich. Das etwa ein- zweijährige Kind klopft zuhause auf dem Maltisch mit dem Stift zunächst wild und unbändig auf das Papier, dabei entstehen Punkte (Punktili). Wird das Spiel wilder, dann passiert es aus Versehen, dass an den Punkten ein kleiner Schwanz hängt - das wird von den Kinder verzückt aufgenommen und verfeinert. Es entstehen senkrechte Striche, die einen ebensolchen Meilenstein darstellen, wie die Figur des Kreises. Das Kind wird weiter experimentieren, so dass auch waagerechte Striche hinzukommen. Sie verbinden sich zu einem Kreuz, oder einem Winkel. Auch Kreis und Striche werden miteinander auf einem Blatt kombiniert - es entsteht ein Gebilde, das wir Erwachsenen normalerweise mit "Sonne" betiteln.

Wenn die Giruli zur Figur führen, was wird dann aus den Punktili? Sie führen zum Strich. Das etwa ein- zweijährige Kind klopft zuhause auf dem Maltisch mit dem Stift zunächst wild und unbändig auf das Papier, dabei entstehen Punkte (Punktili). Wird das Spiel wilder, dann passiert es aus Versehen, dass an den Punkten ein kleiner Schwanz hängt - das wird von den Kinder verzückt aufgenommen und verfeinert. Es entstehen senkrechte Striche, die einen ebensolchen Meilenstein darstellen, wie die Figur des Kreises. Das Kind wird weiter experimentieren, so dass auch waagerechte Striche hinzukommen. Sie verbinden sich zu einem Kreuz, oder einem Winkel. Auch Kreis und Striche werden miteinander auf einem Blatt kombiniert - es entsteht ein Gebilde, das wir Erwachsenen normalerweise mit "Sonne" betiteln. An diesem Punkt startet meist das verhängnisvolle Missverständnis der Großen - sie denken, das Kind habe seine erste Sonne gemalt, sie benennen sie vor dem Kind, loben es für seine Arbeit, hängen das Bild vielleicht auch auf. Bitte versteht mich nicht falsch - ich bin nicht dagegen, sich mit dem Kind mitzufreuen über die gelungene Spur. Aber das Benennen eines Gegenstandes, den das Kind eigentlich gar nicht malen wollte, beschränkt die Malspur eben auf den rein kognitiven Charakter des Abbilden-Wollens, der das Kind in seiner Kreativität und seinem Spiel zu sehr einschränkt. Könnten wir Eltern davon absehen, in den Bildern etwas erkennen zu wollen, würden wir unseren Kindern einen großen Gefallen tun, denn dann könnte ihr Malspiel seinen naturgegebenen Weg weiter fortsetzen.

"Das kleine Kind spielt unbekümmert mit seinen Erstfiguren. Ihr Entstehen allein ist beglückend, ebenso, wie ein Spiel schon darin bestehen kann, Holzklötzchen aufzureihen oder aufzuschichten, ohne weiteren Zweck, als nur dieses Zusammenstellen. Erst beim größeren Kind kommt die Zweckdienlichkeit hinzu, und es geht ihnen darum, einen Gegenstand herzustellen, ein Tor, ein Haus, die Randsteine eines Weges o.Ä. Dem aufmerksamen Blick des kleinen Kindes fällt eine Ähnlichkeit mancher Dinge mit seinen gewohnten Erstfiguren auf. Das mag der am Körper hängende Schwanz einer Katze sein, der an den angehängten Strich einer Erstfigur erinnert. Und das geglückte Gänseblümchen ist ihm ein vertrautes Gebilde, weil den Blumenblättchen ähnliche Strahlen lange zuvor im Formulationsspiel aus einer runden Figur herausgewachsen sind. Aus diesem Vergleichen entsteht überhaupt die Lust, Dinge darzustellen und für ihre Gestaltung die entsprechenden, schon erprobten Figuren zu verwenden." [vgl. Stern, A., 2012: 41]

Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber ich war total verzückt von den ersten "Sonnen" meiner Kinder und begann, ihre Bilder zu erweitern, indem ich ihnen Blumen und Gras vormalte. Natürlich genossen meine Kinder das intensive Malen mit mir, und sie versuchten auch geflissentlich, meine vorgemalten Gebilde nachzumalen. Leider gelang es ihnen nicht annähernd so gut, wie mir, was sie zusehends mehr frustrierte.

Ich redete mir den Mund fusselig, dass ihre Blumen doch super seien und jeder male doch anders und sie könnten stolz sein auf das, was sie geschafft hätten - nichts davon kam bei meinen Töchtern im Herzen an. Sie waren weiterhin frustriert und hörten auf, bestimmte Dinge zu malen. Stattdessen sollte ich malen. Sie setzen sich auf meinen Schoß und ich sollte einen Löwen malen, oder ein Haus, oder etwas anderes. Sie schauten mir interessiert zu, sie genossen unsere Zweisamkeit, doch sie malten nicht mehr gern. Sie wandten sich anderen Spielen zu. Heute weiß ich, dass ich mit meiner Einmischung das Gleiche tat, wie Eltern, die ihr Baby mit 9 Monaten schon an den Händen haltend durch den Raum schleifen, um gehen zu üben. Ich hatte den naturgegebenen Prozess unterbrochen. Die "Mal-Muskeln" meiner Kinder waren noch gar nicht bereit für Blume, Haus und Löwe. Ich hätte sie einfach weiter mit ihren Erstfiguren spielen lassen sollen, so, wie ich ihnen auch beim Laufenlernen ihre eigene Zeit zugestanden habe.

Ich redete mir den Mund fusselig, dass ihre Blumen doch super seien und jeder male doch anders und sie könnten stolz sein auf das, was sie geschafft hätten - nichts davon kam bei meinen Töchtern im Herzen an. Sie waren weiterhin frustriert und hörten auf, bestimmte Dinge zu malen. Stattdessen sollte ich malen. Sie setzen sich auf meinen Schoß und ich sollte einen Löwen malen, oder ein Haus, oder etwas anderes. Sie schauten mir interessiert zu, sie genossen unsere Zweisamkeit, doch sie malten nicht mehr gern. Sie wandten sich anderen Spielen zu. Heute weiß ich, dass ich mit meiner Einmischung das Gleiche tat, wie Eltern, die ihr Baby mit 9 Monaten schon an den Händen haltend durch den Raum schleifen, um gehen zu üben. Ich hatte den naturgegebenen Prozess unterbrochen. Die "Mal-Muskeln" meiner Kinder waren noch gar nicht bereit für Blume, Haus und Löwe. Ich hätte sie einfach weiter mit ihren Erstfiguren spielen lassen sollen, so, wie ich ihnen auch beim Laufenlernen ihre eigene Zeit zugestanden habe.

Aus den Erstfiguren, mit denen lange, lange Zeit auf dem Papier gespielt wird, entstehen irgendwann "Bild-Dinge". Man kann zum Beispiel gut erkennen, wie die Strahlen der Erstfigur, die wir gemeinhin als Sonne bezeichnen, immer weniger werden, bis nur noch ein Kreis mit zwei Strichen die erste Mensch-Zeichnung einleitet ("Kopffüßer"). Im Malort findet sich diese "Strahlenfigur" auch oft auf der absichtsvollen Ebene als Blume, Teich oder Hand wieder. Oder die Erstform des Tropfens führt über die Figur des Dreiecks zum typischen Haus mit Spitzdach, das wir von allen Kindern dieser Welt kennen, egal, ob sie in der Großstadt mit Hochhäusern aufwachsen oder im Dorf oder im Dschungel. Alle Erstfiguren erscheinen auch in Bildern von älteren Kindern, auch, wenn diese mit der Absicht malen, etwas Bestimmtes darzustellen.

Fräulein Chaos - die, die keine Menschen malen wollte - ist seit unserem Beginn im Malort dazu über gegangen, zuhause "Prinzessinnen" zu malen. Ihre Menschzeichnung bekommt neben dem Kopf und den immer noch laaaaaangen Beinen nun auch lange Haare, die sich wie ein Torbogen um den Kopf herumlegen. Neben der Erstfigur des Strahlenkörpers (Menschzeichnung) ist nun also auch das Bogen-Trazat (Haare) im Bild erkennbar - das ist von meiner Tochter natürlich unbeabsichtigt. Die Erstformen haben sich quasi in ihr Bild "eingeschlichen", sind aber weiterhin, da sie noch immer aus ihrem tiefsten Inneneren aufsteigen und auf das Blatt fließen, für sie beglückend und ihre Entstehung befriedigend.

Ich könnte nun noch Stunden weiterschreiben über die Formulation und ihre Entwicklung, doch ich hatte mir vorgenommen, diesen Artikel nicht ausufern zu lassen. Wer noch mehr wissen möchte über das Phänomen, dem sei das Buch Wie man Kinderbilder nicht betrachten soll von Arno Stern ans Herz gelegt.

Fazit

|

| Sebastian Ansorge, Malort Mitte |

"Man sehe, wie das Kind im Atelier eine weiße Fläche Papier, ein Blatt unter tausend gleichen Blättern, in ein Werk verwandelt, Ergebnis einer Bemühung seines Körpers, der Konzentration aller seiner Sinne auf eine einzige Initiative, so wie der Tänzer die Meisterung aller Funktionen seines Organismus bei der Ausführung eines Rhythmus vollbringt. Und das Kind bewahrt, ohne ein Künstler zu werden, von diesem Training die Gewohnheit der Initiative. Durch diese Konzentration, die sich auch kreative Bemühung nennt, erwirbt es die Fähigkeit, im Leben stark zu sein. Es ist stark wie alle, die ohne Aggressivität, ohne Wettbewerb und ohne Anlehnung an ein Modell etwas realisieren." [vgl. Stern, A, 2009: 42]

Ich bin jedenfalls schwer begeistert von unserem Malort-Kurs und kann nur jedem empfehlen, auf die Suche nach einem in seiner Nähe zu gehen. Ich selbst nehme mit, dass ich mich noch weniger in die natürliche Entwicklung meiner Kinder einmischen möchte. Den in unsere Kinder genetisch einprogrammierte Glaube an den Ernst des Spiels möchte ich aufrecht erhalten und nicht durch Belehrungen, Verbesserungen oder Anregungen zunichte machen. Ich werde weiterhin dabei sein und meine Kinder aufmerksam begleiten, aber stören - stören werde ich sie hoffentlich nicht mehr.

Malorte in Berlin

Malort Mitte

Dänenstr. 3

10439 Berlin

Email: malortmitte@web.de

Malort Köpenick

Malort Himmelblau

Taunusstr. 2

12161 Berlin

Tel. 03088622771

Malort Die natürliche Spur

Marina Lindner

Eberstsr. 12A

10827 Berlin

Tel: 01745357193

Malort Die natürliche Spur

Marina Lindner

Eberstsr. 12A

10827 Berlin

Tel: 01745357193

Lebt ihr nicht in Berlin oder könnt ihr in eurer Stadt keinen Malort finden, dann lässt sich zumindest ein Teil des Gefüges selbst zuhause nachstellen:

"Sie können mit sehr wenig Aufwand die Anfänge der Formulation ermöglichen; und wenn Sie es tun, haben Sie Wesentliches getan. Durch Durchführung benötigen Sie nur Kugelschreiber und weißes Papier - gewöhnliches Schreibpapier A4. Absolut entscheidend jedoch ist dabei die Einstellung des Erwachsenen. Seine aus der Kenntnis der Formulation entstandene Überzeugung bestimmt sein Verhalten, bei dem ein ungeschicktes Eingreifen schädlich ist, das Vorurteile, Staunen und aufdringliche Neugierde ausschließt und deshalb förderlich ist. Und noch etwas darf in der Praxis nicht fehlen: Richten Sie ein Fach ein, in dem alle Blätter mit den kostbaren Spuren aufbewahrt werden, denn kein einziges ist wertlos im Rahmen des Gesamtgeschehens. Das sorgfältige Aufbewahren ist eine Ermutigung für jedes Kind, ein Beweis dafür, dass seine Tätigkeit ernst genommen wird. Und es ist vor allem auch die Versicherung, dass niemand, kein Mitschüler, kein Besucher, kein Angehöriger des Kindes, mit seinem gut gemeinten Unwissen die vertrauensvoll entstandene Spur veruntreut." [vgl. Stern, A., 2012: 84]

|

| gelagerte Bilder im Malort |

Literatur

Stern, Arno: Wie man Kinderbilder nicht betrachten soll, 2012

Stern, Arno: Die Expression, 2009

Stern, Arno: Der Malort, 1998

Stern, Arno: Das Malspiel und die natürliche Spur, 2012

Stern, Andre: Mein Vater, mein Freund, 2011